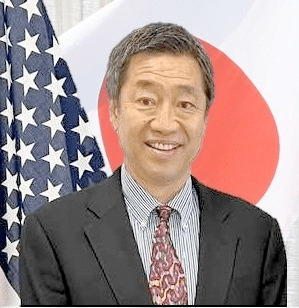

「一般社団法人 IFA (International Freedom Alliance)」代表理事、「ファウンテン倶楽部」創業者。

青森市生まれ。青森高校卒業後1980 年に渡米し、イリノイ大学シカゴ校卒業。

ニューヨーク野村證券で米国株トレーダーとして勤務。 在職中フジテレビのニューヨーク株式速報を担当し、後に起業。

米国でコンサルティング会社経営、日本メーカー北米代表、日本の情報関連会社や農産品輸出・ブランディング会社の社外役員を務める。

過去20 数年、日米の企業人、ミュージシャン、アーティストの交流プログラムをボランティアで行う。

「2016 年シカゴ・オリンピック招致委員会」日本メディア担当ディレクターを務めた。

国際武道空手連合師範代として 3,000名を超えるアメリカ人を指導。

米国の経営者、指導者としての視点から、日本メディアでは全く報道されない“本当のアメリカの姿”をFacebookやYouTubeなどSNSで発信。

2022 年出版された「アメリカの崩壊」(方丈社)は前著『「アメリカ」の終わり』に続き、アマゾン・ベストセラー1位にランクイン。

滞米36年、シカゴ在住。在米企業経営者。シカゴ発の言論発信メディア「オフィス・ファウンテン」代表

2021年、米国大統領選直後に出版された 『「アメリカ」の終わり』(方丈社)は驚きを持って迎えられ、ベストセラーに。 各界からも注目を浴び、日本帰国期間中は、講演依頼、インターネットチャンネル への出演依頼が相次ぐ。「良きアメリカ」を愛し、同時に母国日本および郷里への 深い愛と誇りを胸に秘め、今日もシカゴから発信を続ける。

アメリカは病んでいる。歴史上、最も死に近づいている。

米国の根幹をなしていたはずの「自由と正義の死」が、目前に迫っている。

トランプを破り、勝ち取ったはずのバイデン政権は、民主党支持者からさえ

その正統性を疑う声が上がり、各州では草の根の市民たちが自腹で選挙の監査を続けている。

最も惨めなアメリカの敗北と呼ばれ、すべてのアメリカ人が怒りに震えた

8月末のアフガンからの撤退失敗。作戦の無様さのみならず、水面下で

進んでいた密約の話も暴露され、嘘で塗り固められた政権の実像が姿を現した。

世界的な原油高、そして米国で突出するインフレ。原因は「コロナ後の景気回復」

などではない。「気候変動」のためと称し、米国自身が原油の採掘をストップし、

パイプラインを止め、さらに高額の失業保険を垂れ流したために、誰も働かなくなったからだ。

世界の苦しみの原因の一つは、アメリカの政策が生んでいる。国境の壁建設停止による不法移民の

激増は、深刻な人身売買、薬物ギャングを大量に受け入れる結果となった。完全なる失政である。

驚くほど低い支持率のもと、ワクチン義務化への反発は激化するだろう。

狂気に近いポリコレで小学生たちが洗脳され、新たな性犯罪も多発するようになった。

子どもを愛し、秩序を求める親たちは真実を知り、怒り、行動を始めた。

Youtubeを始め、SNSも検閲され、ワクチンの安全性への疑問や、選挙不正への疑いは

「BAN」され、最初から存在しないものとされている。

「議論の自由」も「衆知を集めて検討しようとする民主主義」もそこにはない。

完全に全体主義国家の手法だ。

アメリカはますます分断され、矛盾に満ち、弱くなっている。

そして今、間違いなく「最期」に向かいつつある……。

本書は、主要メディアからはまったくわからないアメリカのリアルを、

在米35年の日本人経営者が、生活者目線から伝える渾身のリポートをまとめた1冊。

フェアで自由で、明るくチャレンジする“佳きアメリカ”を愛する著者が、正義を

求める草の根の人たちの声や行動も拾い上げている。

「新しい希望」はそこにあるのか? それを見つける旅は、シカゴから始まる。

目次

まえがき

序章 バイデン政権が招くアメリカの崩壊

1章 バイデン・史上最低の大統領

アメリカを壊す者たちの正体

2章 アメリカが歴史上最も弱くなった日

アフガン敗戦という衝撃的屈辱の深層にあったもの

3章 「バイデン・インフレ」に怒り爆発

民主党の環境原理主義政策(グリーン・ニューディール)が、世界経済を危機に陥れる

4章 コロナが奪った、アメリカの自由

SNSで進む検閲、粛清による分断統治──全体主義社会への道

5章 「アメリカの終わり」から始まる再生への旅

2020年の大統領選挙不正と「1・6議事堂騒乱事件」の真相

6章 アメリカを蝕(むしば)む、ポリコレという病

トランスジェンダー問題、検閲・粛清・言論統制──怒りはいつ爆発するか?

7章 やはり必要だった国境の壁

報道されない「人身売買」と「不法ドラッグ」激増の地獄

8章 外交も防衛も、自立せよ日本

「中国に侵略されたアメリカ」から見た、母国の甘さ

終章 2022年中間選挙の読み方

民主党はID不要の選挙を主張、アメリカは正義を取り戻せるか?

2021年2月、『「アメリカ」の終わり』(方丈社)が出版され、アマゾンの「日米安全保障」カテゴリで第一位にランクインした。

2001年、『IT時代に成功するためのアメリカンビジネススタイル』は紀伊國屋書店のベストセラー7位にランクインした。

「山中泉の25年の日米交流NPO活動の軌跡」

(以下は、「アメリカの終わり」番外編より)

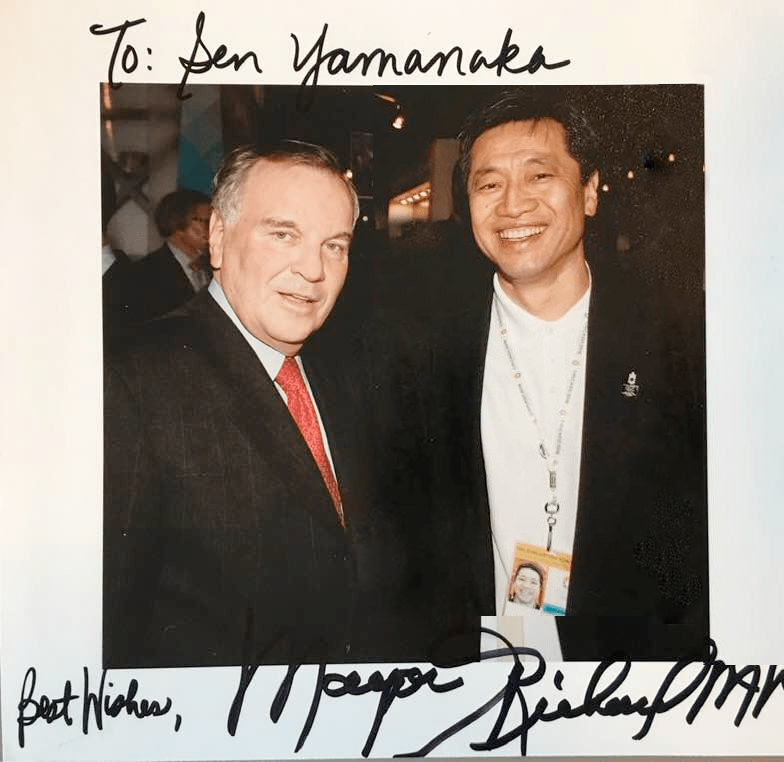

「2016年シカゴオリンピック招致委員会でシカゴ市のオリンピック招致活動に関わる」

(写真は、当時のシカゴ市リチャード・デイリー市長と国際オリンピック委員会(IOC)の”都市選定委員会”を迎えての歓迎セレモニーで)

「シカゴ・オリンピック招致委員会での体験」

(以下、『「アメリカ」の終わり』番外編から抜粋)

2011年、シカゴ市は2016年に開催されることになっていたオリンピックの開催都市に名乗りを上げた。

この時はシカゴを地盤とするオバマ大統領の時期であり、当時長くシカゴ市長を務めていたリチャード・デイリー市長が音頭を取りシカゴ・オリンピック招致委員会が結成された。

私は2016年シカゴ・オリンピック招致委員会で日本人として一人だけ、オリンピック招致活動に参画することになった。この経験だけはお金ではとても買えない素晴らしい経験だった。2011年、国際オリンピック委員会から2016年オリンピックの最終候補の4都市が発表になっていた。東京、マドリッド、リオデジャネイロ、そしてシカゴであった。この時はリオが最終決戦で選ばれたことはご存知だろう。

私の主な仕事は日本のメディア対応で、当時日本から取材で訪れるNHK、時事通信、共同通信、読売新聞、日経新聞など日本のメディアのシカゴでの取材のアシストやアレンジであった。

そして、このシカゴオリンピック招致委員会のアンバサダー(大使)という重要な役割は、なんと1976年モントリールオリンピックで10点満点を連発して3つの金メダルを獲得した当時14歳のルーマニア代表、ナディア・コマネチと決まった。彼女は1986年、共産国のルーマニアからアメリカに亡命してアメリカ市民権を獲得していた。

日本の大手メディアが一番喜んだのは、私がコマネチとの短いインタビューをアレンジしてあげた時だった。いろいろ記者たちが質問した後に、記者の一人が「あなたはタケシという名前を知っているか?」と聞いた。彼女は茶目っ気たっぷりに「もちろん知っている」と答え、例の有名な格好まで披露してくれた。「タケシは私のおかげで大金を稼いだのだから私に少し寄付してもいいんじゃないかしら」と答えたのには一同大笑いであった。ナディア・コマネチはわれわれがオリンピックで見た14歳の繊細なジムナストから素晴らしく成熟した大人の女性に変貌していた。

このシカゴ・オリンピック招致委員会には全米からオリンピックに絡む大手の弁護士事務所やコンサルティング会社から粒よりの人材が300人ほど派遣されて世界中で招致活動を行っていた。米国オリンピック委員会(U.S. Olympic Committee)の幹部たちとそれら全米から集まった人々との交流は私にとって得難い貴重な経験だった。USOCとIOCとの力関係やつば競り合いも間近で見ることができた。

ちなみに私の祖父、利一は1940年の「幻の東京オリンピック」の招致に関わっていた。当時早稲田大学で体育会の会長をし卒業後、南カルフォルニア大学に留学。その後、ボクシングを早い時期アメリカから持ってきた一人であり英語もできたことで招致活動に関わったようだ。

一世紀経ってから、孫の自分が何かの縁でシカゴ・オリンピックの招致活動に関わっている。この招致活動に関わった時は、まったく祖父の活動を知らなかったわけだが、現在これには何か偶然を超えた力があるのかもしれないと感じている。

ニューヨーク商工会議所会頭キャサリン・ワイルドさん日本招聘

20年以上前から故郷の青森市に戻るたびに、青森商工会議所青年部メンバー達と青森市中心街活性化の相談をしていた。その中から2002年9月11日に前年の惨事のニューヨーク市を訪ね、お線香を持って慰問に行こうという計画が持ち上がり、青年部中心メンバーからシカゴ在住でニューヨークにも80年代から住んでいた私にすべてのアレンジの依頼がきた。

それまでも日米の文化交流活動を続けていたわけだが、この時は私のニューヨーク野村証券時代の人脈を駆使していくつものアレンジを取り付けた。

2002年9月11日のグラウンドゼロは小雨の降る寒い日だったが、大勢の家族を失ったアメリカ人がグラウンドゼロの大きな穴の周りの金網に貼り付けられた写真の前で祈りを捧げていた。その中で、青森からの15名の経済ミッション一行がお線香を上げ、犠牲者の冥福を祈った。

このミッションでは、私は当時ニューヨーク観光協会会長であった米国レストランの格付け会社、ザガット・サーベイの創業会長のティム・ザガット氏(アメリカではミシュランが使われていない代わりに ザガット・サーベイ(Zagat Survey)をレストランは使っている)や、ニューヨーク市開発局の幹部、著名なニューヨーク在住のジャーナリストの内田忠男さんなどをアレンジできた。

ザガットさんが講演当日驚いた発表をしてくれた。もし時間があればニューヨーク商工会議所会頭(当時)のキャサリン・ワイルドさんがお出でになれるかもしれないとのことだった。われわれはほとんど無理だろうと期待してはいなかった。まさかNY商工会議所会頭がわずか15人のほどの日本の経済ミッションのために来てくれるわけがないと。しかし当日彼女は現れてくれ、1時間の講演を行ってくれた。一同の興奮がいかほどかの説明は無用だろう。

開口一番、彼女は、「2001年9月11日以降すべての日本からの経済ミッションはキャンセルされました。その中で皆さんは初めての日本からの経済関係者です。私はその事実に感動して今日ここに来ました」と語ってくれた。

ワイルドさんはちょうど前年9・11事件の後、ニューヨーク市の経済界の代表として、ニューヨーク市行政、米国政府と三者との間でセキュリティ、復興資金の配分等を米国議会の公聴会でたびたび提言、惨禍を受けたニューヨーク市のために獅子奮迅の活躍をした人である。また、当時ニューヨーク州上院議員を務めていたヒラリー・クリントンとも頻繁にミーティングを重ねていた。このニューヨーク商工会議所会頭はデイビッド・ロックフェラー氏が長く会頭を務めていたことでも知られる。

その後、日本商工会議所 女性会全国大会が青森市で開かれることになり、青森会議所女性会から是非キャサリン・ワイルド会頭を基調講演者として招聘したいとの依頼が私に来て、これも無理だと思いながら交渉を重ねた。なんと数ヶ月後、彼女から日本訪問が可能であるとの連絡が来た。これによって3000人の全国から集まった女性会員の前で彼女の講演が実現して、通訳は私が務めた。

これには後日談があって、日経新聞がニューヨーク会頭の初来日のニュースをいち早くつかみ、私のところへ次のような依頼を持ってきた。その年東京では「江戸開府300年祭」という事業を東京都主催・日経が協賛で開催する。ついては、東京の姉妹都市のニューヨーク代表としてワイルド会頭と東京代表の石原慎太郎東京都知事による基調講演を行いたいとの打診であった。

私は日経新聞にはいい印象がないが、その日経の専務さんは人間的に立派な方であったのと、なんとか実現したいとの懇願で一つだけ条件をつけて彼女に交渉してみると答えた。条件とは、東京講演は青森講演の後でいいかということで、彼は即それでOKですと答えた。

青森講演の後、私がワイルド会頭を都庁へお連れして石原都知事にご紹介した。二人は和やかにエールを交わされて、その後、会場の国際フォーラムに向かった。二人の講演の後、パネルディスカッションも行われて伊藤元重東大教授や福原義春資生堂会長などと一緒に興味深いイベントが行われた。

とくに前年の9・11事件で、大都市へのこのような大規模テロへのセキュリティや危機のコントロールについて彼女から東京都へ助言があり東京都には大変有意義だったと思う。ワイルドさんは現在ニューヨーク連銀で民間人として唯一理事を務めている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ジャパン・ブルース・フェスティバル(JBF)

2001年9月11日に起きたニューヨーク同時多発テロ。その翌年2002年9月11日、慰問のため、青森商工会議所青年部のメンバーがニューヨークを訪れた。その後、私が住むシカゴ市の市庁舎を訪問したことから始まった交流だ。当時シカゴで20年続いていたシカゴ市主催の世界最大のシカゴ・ブルース・フェスティバルを、このメンバーが幾度も訪問し、研究して始めたイベントが青森市のジャパン・ブルース・フェスティバルである。

当時の青森商工会議所青年部会長の故奈良秀則さん(2022年10月逝去)たちが、さびれつつある青森市の中心街商店街の再活性化をなんとか試みたいと計画したプロジェクトにシカゴ市も応援してくれて、毎年シカゴのブルースミュージシャンを推薦してくれている。

このイベントは毎年続いて2020年には18年目になる。シカゴはブルースの本場であり、ビートルズのメンバーが師匠と仰ぐバディ・ガイをはじめ、大勢の素晴らしいブルースミュージシャンを出しているブルースシティである。

前述した祖父利一が浪曲師の寿々木米若を連れてカルフォルニアを慰問公演してから80年ほど経ってから、私は毎年シカゴのトップブルースミュージシャンを連れて青森市のジャパン・ブルース・フェスティバルに連れてきている。また、津軽三味線奏者を毎年30万人が集う世界最大のブルースフェスティバルのChicago Blues Festivalでデビューさせたことも、何か祖父からのDNAがあったとしか考えられない。

以下は私が2020年の青森銀行発刊「れぢおん」誌の新年号に寄稿した原稿であるが、その中にシカゴブルースとの関わり、私のこの本で述べているいくつかの内容も2020年1月の段階で書いている。そのまま紹介したい。

(青森銀行 青森地域社会研究所発刊「れぢおん」誌 2020年新年号より引用)

「ブルースが繋ぐ青森市とシカゴ市の国際交流」

山中 泉(シカゴ市在住)

「両市のブルース交流」

7月の安潟みなとまつり会期中に開催されるジャパンブルースフェスティバルは、毎年シカゴ市からブルースミュージシャンを招き、昨年で17年目を迎えました。

18年前、同フェス主催の青森商工会議所青年部が、中心街活性化のため淡谷のり子さんの名前を活用して何かできないかと思案した際、同青年部と親交がありシカゴ在住の私が発した、「ブルースと言えばシカゴが本場」という一言から同プロジェクトは始動しました。普段聴けないシカゴの一流ミュージシャンの生演奏を、安潟の海辺でビールを飲みながら無料で聴けるこの取り組みは、今では日本全国から10000人の人々が集まるイベントに成長しました。

昨年7月には、長年にわたるシカゴブルースの日本での普及貢献が認められ、青森商工会議所青年部と両市の橋渡しを務める私が、ライトフット・シカゴ市長から、同市の市長室で顕彰を受けました。有難いことです。

また、9月に行われた青森銀行の青本会ツアーがシカゴ、ニューヨークを訪問された際、私がご案内しましたが、偶然、昨年の同フェスで青森に招待したミュージシャンのノラ・ジーンさんが、シカゴのブルースクラブに出演しており一行を大歓迎してくれました。成田晋頭取も初めて聴くシカゴブルースに「魂を揺さぶられた」と時事通信の記者に感想を語っておられました。

キャサリン・ワイルドNY商工会議所会頭の青森講演

この両都市の音楽交流は、ともとも2002年に実施した青森商工会議所青年部の「青年の翼」一行が、前年9・11のニューヨーク同時多発テロの慰問を目的として訪米した際、シカゴ市も訪問したことで一気に具体化していきました。

ニューヨークでは、16名程の青森経済人ツアーメンバーの前に当時のニューヨーク商工会議所会頭キャサリン・ワイルドさんが講演にお出でくださいました。私のニューヨーク野村証券時代の人脈をフル活用して講演依頼を取り付けましたが、当日実際に来て頂いた時には感動しました。それが翌年青森市で開催された日本商工会議所女性会全国大会での同女史の講演につながりました。今ワイルドさんは、ニューヨーク連銀で民間人では唯一人の理事を務めています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(以下、同じく『「アメリカ」の崩壊』(番外編)より抜粋)

1)「私のDNAの中にアメリカがあった」

この本の最後の番外編として、私のアメリカとの関わりはすでに祖父の時代からあったということに触れたいと思う。

1980年の渡米以来、すでに40年が経過した。

私が渡米した目的は前章でも語ったが、一つはシカゴの三浦美幸師範の道場での空手の稽古と、もう一つは大学でジャーナリズムを勉強して、将来はアメリカでジャーナリストになりたいという大きな夢だった。

シカゴの三浦師範の道場では大勢の生徒と一緒に稽古し、指導する機会を与えられたことで、私がアメリカ人を理解する上で大きな助けとなった。

Karate Dojoというのは、白人、黒人、アジア系、ビジネスマン、医師、警官、軍人、主婦、子供、そしてイタリア系、ポーランド系、ユダヤ系、中国系、ベトナム系、ヒスパニック系、ロシア系など多くのマイノリティたちも大勢稽古に来る。

大成功した金持ちや、高度な技術を持つ脳外科医から、生活保護をもらっている人までさまざまだ。生活保護の人に月謝は大丈夫かと聞くと、「毎月政府がくれる金で支払えるから大丈夫だ」と堂々と言うのには驚いた。その中で、私は通常の企業にいただけでは、とうてい出会うことのない貴重な多くの出会いを得ることができた。何より幸運だったのは、彼らに指導員や道場の仲間として同じ目線で、共通の言語の“Karate”を通して、体でコミュニケートすることができたことが私に取って最大の宝だと考えている。

また、シカゴではほとんど毎日が稽古と指導の日々だったが、大学ではジャーナリズムを専攻することで、もともと興味のあったアメリカのジャーナリズムを学ぶことができた。

ただ、最後の「アメリカでジャーナリストになる」という夢だけは叶えることができなかった。この夢は大学のジャーナリズム科に入学してすぐ諦めざるを得なかった。当時の授業は、5センチもあろうかという分厚いNew York Times紙日曜版の政治、論説部分を15分で読んで15分で要約しろというようなもので、私のように高校の英語の成績が自慢できるほど超低空飛行の人間には歯が立たなかった。アメリカ人の中でも読み書きが抜群という連中の中に入っての競争なわけで、無謀といえば無謀な話だった。

その後は、米国野村証券という会社で米国株トレーダーを務めたが、ここでも多くのウォール街の優秀な人間たちとの人脈は、現在も私の事業の上で多くの助けになっている。後輩には、現役でヘッジファンド・マネージャーをコンサルタントしている人間など優秀な人間も多い。

ただ、この本の最後で触れてみたいのは、私がライフワークとして行っている日米交流活動のあらましである。ここ20年ほど本業の事業が安定してきたこともあり、いくつもの日米文化交流のプロジェクトに関わってきた。私の米国NPO法人で主催のものもあれば、米国や日本の法人とのジョイントでの企画なども多い。

現在までも長く続いているものに、シカゴ市と青森市との間で18年続いているシカゴ・ブルースという音楽を通した両市の文化交流事業がある。

これは、ジャパン・ブルース・フェスティバルという青森商工会議所青年部と私が20年前に企画して、私が毎年シカゴ市からトップクラスのブルースミュージシャンを青森へ招聘しているのだが、主催の青森商工会議所青年部の尽力で、今では1万人を超える人々が全国から集まるイベントに成長した。当初は寂れていく青森市中心街を再生させるプロジェクトとして開始したのだが、シカゴ市と青森市の長い支援もあり、見事にプロジェクトが開花した。

それ以外にもこの20年でいくつもの日米間でのプロジェクトを行ってきたが、それらをこの番外編の最後で紹介したいと思う。

ただ、私はこれらの日米交流のプロジェクトをいくつかの偶然が重なって開始したのだが、最近になって自分の中に流れている血の中のDNAにもよるのかも知れないということを気づき、驚いたことがある。

「祖父、山中利一のアメリカとの関わり」

これは、私の祖父である山中利一という私が一度もあったことのない祖父に由来する。祖父の利一は、私の父親の達一が12歳の時に42歳の若さで早世している。この祖父のことは父から小さい頃に断片的にしか聞いていなかったのだが、父の体調がすぐれなくなってきた晩年の10年くらいの間、来日のたびにいろいろ話を聞くことが増えた。

祖父は、青森県津軽の嘉瀬村(現金木市)という津軽の小さな村で生を受けた。小さい時からガキ大将だったようだ。

青森県師範学校を中退し、東京に出て早稲田大学政治経済学部に入学した。

同郷で金木明治校と早稲田大学に同期で進学した津島文治氏(太宰治の兄で後の青森県知事)とは、兄弟同様の付き合いだった。

早稲田大学進学後は、相撲部に入りキャプテンになった。また体が偉丈夫であったことで、ラグビー部にも引っ張られ、二つの部でキャプテンを務め、体育会の会長をしていた。

利一は、1920年(大正9年)まだ早稲田大学の学生時代に、当時は無名の寿々木米若という浪曲師を連れて、アメリカの西海岸に日系の移民を訪ねて、慰問公演を行ったのである。

当時、ロスアンジェルス、サンフランシスコ、シアトルといった大きな街には、すでに日本人が多数移民していた。ただ、現在のように多くの娯楽もない時代で、日本の浪曲師が浪曲を披露してくれるというのは大変な話題になったようだ。若い二人はお金もないため、貨物船に乗っての渡米であった。

ただ、故郷日本の慰安に飢えていた貧しい日本人や日系移民の人たちは、若い彼らを大歓迎して、大勢の観客が集まったという。後年、寿々木米若のお孫さんが「早稲田の学生の山中さんという人がアメリカに連れて行ってくれて、思いがけないくらいのご祝儀が集まって、そのお金で二人はヨーロッパ旅行までできたんですよ」と私に語ってくれた。

その後、寿々木米若は、「佐渡へ〜、佐渡へ〜」の佐渡情話で一時代を築く浪曲師となった。

早稲田大学卒業後は、南カルフォルニア大学へ入学し、数年間留学することになる。早大時代にカルフォルニア各地域を慰問で回ったことで、それら各地の日系移民社会の顔役たちと繋がりができていたようで、それもあってロスアンジェルスの南加大へ進んだようだ。

大学時代から、相撲、ラグビーという格闘技系のスポーツが性に合っていた利一は、早大を卒業する前後から、当時の国士の巨頭であり玄洋社総裁であった頭山満の書生となった。利一は、頭山満翁の信頼を得て、北一輝、大川周明、岩田富美夫、内田良平、小泉又三郎(元小泉首相の祖父)といった当時の思想家、国士、政治家との交流を深めていった。

後ほど、二・二六事件や五・一五事件の導火線になったと言われた宇垣陸相を担いでのクーデター未遂事件「三月事件」にも、当時師事していた大川周明氏達と参画していた。熱い時代の熱い男であったのは間違いない。

また、カルフォルニア 滞在時代に一番興味を持ったものがまだ日本では新しかったボクシング(当時は拳闘)であった。もともと相撲やラグビーをやっていたこともあり、利一はこのボクシングをいたく気にいった。

帰国後1932年(昭和7年)、日米拳闘倶楽部を東京の京橋に創設し、会長に就任した。あまりボクシングジムなどない時代で、日本拳闘連盟の理事にも就任している。この時の目標は、日本人のボクサーを本場アメリカで修行させて日本でもボクシング熱を広めたいという大きな夢であった。

そのために、当時すでに最大手であった帝拳で自分の倶楽部の選手をトレーニングさせ、米国へ連れて行ってデビューさせていた。当時のオリンピック派遣選手の臼田金太郎や青森出身の強豪熊谷選手などが日米拳闘倶楽部に在籍しており、これら強豪を米国に連れて行って修行を積ませていた。

この日米拳闘倶楽部の顧問には、頭山満や小泉又次二郎逓信大臣などの名前がある。

「幻の東京オリンピックの招致活動へ」

また1936年、東京の杉並区阿佐ヶ谷に居を構えていた利一は、杉並区会議員に立候補した。東京はその4年後の1940年に後に「幻の東京オリンピック」と呼ばれるオリンピック開催地として確定していた。このオリンピックは、太平洋戦争の勃発で中止となる。

ただ、この時期杉並区がオリンピック村の候補地として挙げられていた。この杉並へのオリンピック村誘致のために、早大出身のスポーツマンで米国留学の経験があり、政治家とも繋がりの深い人間ということで、オリンピック招致活動にも関わっていた利一が杉並区会議員に立候補することになった。

早稲田大学のラグビー部長で経済博士の林発未夫氏など学会やスポーツ界からも推薦があった。推薦人の一人の頭山満翁の推薦文に「国のために働く男だからよろしくお願ひします」とある。しかし、この初めての選挙は辛くも落選した。

「青森県初のボクシング国際興行」

利一は、故郷の青森でこのボクシングという新しくエキサイティングなスポーツを、ぜひ青森県人に堪能してもらいたいという悲願があった。

1934年(昭和9年)、青森県の東奥日報紙の一万五千部発行記念として、後に青森県知事となる竹内俊吉事業部長(当時)とともに、青森県初の国際ボクシング興行を、青森市と弘前市で開催した。青森県出身の熊谷と網野の両選手がフィリピンの強豪選手を相手に好試合を展開した。

(青森スポーツ群像 東奥日報社より抜粋)

このように祖父の利一は、若い時からアメリカに渡り、当時の日本の娯楽の王者であった浪曲の若手の寿々木米若を連れて、米日系移民の慰問興行を行っていた。たぶん、当時としてもユニークなアイディアであったと思う。

また、ボクシングというまだ若いスポーツを日本で広め、日本のボクサーをアメリカに連れて行ってデビューさせるということを行っていた。東京でも日比谷公会堂や日比谷公園などで国際試合の興行を行っていた。

私がこの事実を知ったのは、ついこの10年くらいのことで、その10年以上前からから私自身はさまざまな日米の文化交流活動を、祖父のやってきた日米交流活動のことを知らず行っていたのである。

どこかで自分の中のDNAがそれを示唆していたのだろうか。

「ジャーナリズムへの興味は祖父、父からの遺伝子」

私の父は山中達一といって青森放送局という青森のテレビ局で、報道記者からキャリアを開始して、初期の頃の夕方のテレビ番組「ニュースレーダー」のニュースキャスターをしたという経歴を持っていた。父は、立教大学を卒業したのだが、在学時代に「放送研究会」を仲間たちと創立したメンバーだった。後輩には、みのもんた氏、徳光和夫氏、古舘伊知郎氏などがいる。父の趣味は読書で歴史物や戦記物、冒険小説からミステリまで数千冊の蔵書を持っていた読書家だった。

また、祖父利一も北一輝や大川周明たち当時の国士、右翼という人たちの交流から「大化会」という右翼結社に属していたのだが、ここの機関紙の「やまと新聞」の記者をやり、副社長を努めた。

私の中のどこかにこの報道をすることや、物事をジャーナリスティックに見るという習性が遺伝子の中にあったのかもしれない。